武汉工程大学百”化“林实践团深耕红薯废渣资源化路径

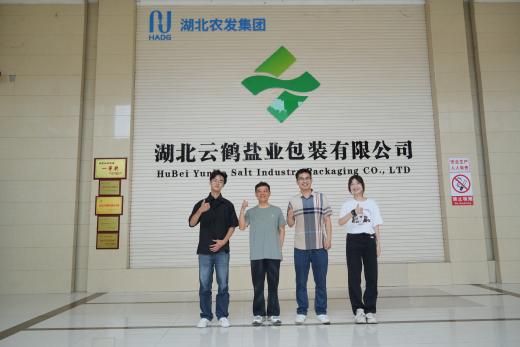

2025年6月18日至25日,武汉工程大学智能响应与环境友好材料研究所“不负苕华”实践团在百“化”林工作坊指导老师关志朋等带领下,奔赴湖北农发集团与恩施来凤县三丰农业有限公司,开展 “荆楚探苕渣,来凤筑振兴”主题实践,聚焦红薯淀粉废渣资源化难题,为乡村产业绿色发展探路。

破题产业痛点,锚定调研坐标

在湖北农发集团调研中,团队深入了解全省红薯产业布局与政策衔接情况。数据显示,我国每生产1吨红薯淀粉伴随6吨废渣产生,而当前废渣综合利用率不足30%,堆积的废渣不仅导致土壤污染、水体富营养化,更使企业环保成本变高,形成“废渣堆积-产业受限”的恶性循环。实践团成员、调研员吕美萱表示:“我们在农发集团获取的产业政策数据,为后续技术方案对接奠定了政策基础。”

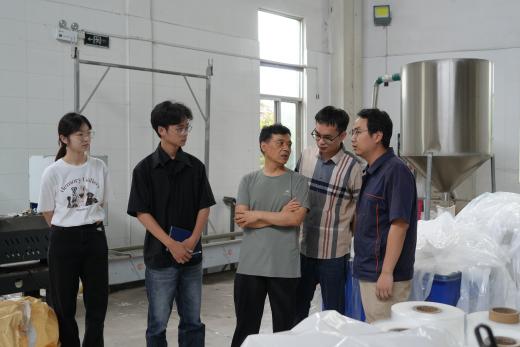

首探农发集团:解码废渣造粒吹膜技术内核

6月22日至25日,实践团聚焦来凤县三丰时代农业有限公司,开展为期4天的淀粉加工技术调研。在企业生产车间,团队全程跟踪“红薯清洗——破碎——过滤——沉淀——干燥”的完整生产线,重点记录废渣产生的关键节点——破碎过滤工序中,每1吨红薯原料经加工后产生约6吨废渣(含水量达70%以上),当前企业采用临时堆放处理,不仅占用大量场地,还需每日投入大量环保维护成本。

深耕三丰农业:直击红薯淀粉加工全流程

在两地调研中,实践团重点关注技术链条的衔接性:三丰农业的淀粉加工数据为农发集团吹膜技术提供原料基础,而农发集团的造粒吹膜工艺则为三丰农业解决固废难题提供出口。此次实践以“零距离接触产业技术”为特色,让青年学子在生产线与实验室之间架起认知桥梁。正如实践团在技术总结中所写:“从红薯到淀粉的分子重组,再从废渣到薄膜的价值重生,每一个技术细节都藏着乡村振兴的密码,我们将以更扎实的研究,让科技之光照亮‘变废为宝’的产业之路。”

(通讯员:吕美萱、季楷轩)